2023/2/8

公演レポ

言葉が空間で躍り、まるで不思議な宇宙に飛び込んだかのよう――。注目の現代詩人・最果タヒの“詩の展示”が、バージョンアップして大阪に帰ってきた。2月2日~28日までHEP HALLで開催中の「最果タヒ展 いつまでもわれわれはこの距離を守るべく生まれた、夜のために在る6等星なのです。」は、2021年に心斎橋パルコで行われた最果タヒ展とはひと味違い、新たな驚きに出会える。

最果の詩集『死んでしまう系のぼくらに』『夜空はいつでも最高密度の青空だ』などで、美しくインパクトのあるデザインを手掛け、この展示構成も担うアートディレクターの佐々木俊氏に話を伺いながら、最新の最果タヒ展を体感したレポートをお届けする。

スマートフォンで詩を書く最果は、これまで中原中也賞や現代詩花椿賞を受賞し、映像や音楽、アートの面からも新しい詩のムーブメントを起こしてきた。佐々木は「最果さんは詩を本の中から外へ出す試みをたくさんされていて面白い。詩に余白があるところも魅力だと思います」と話す。

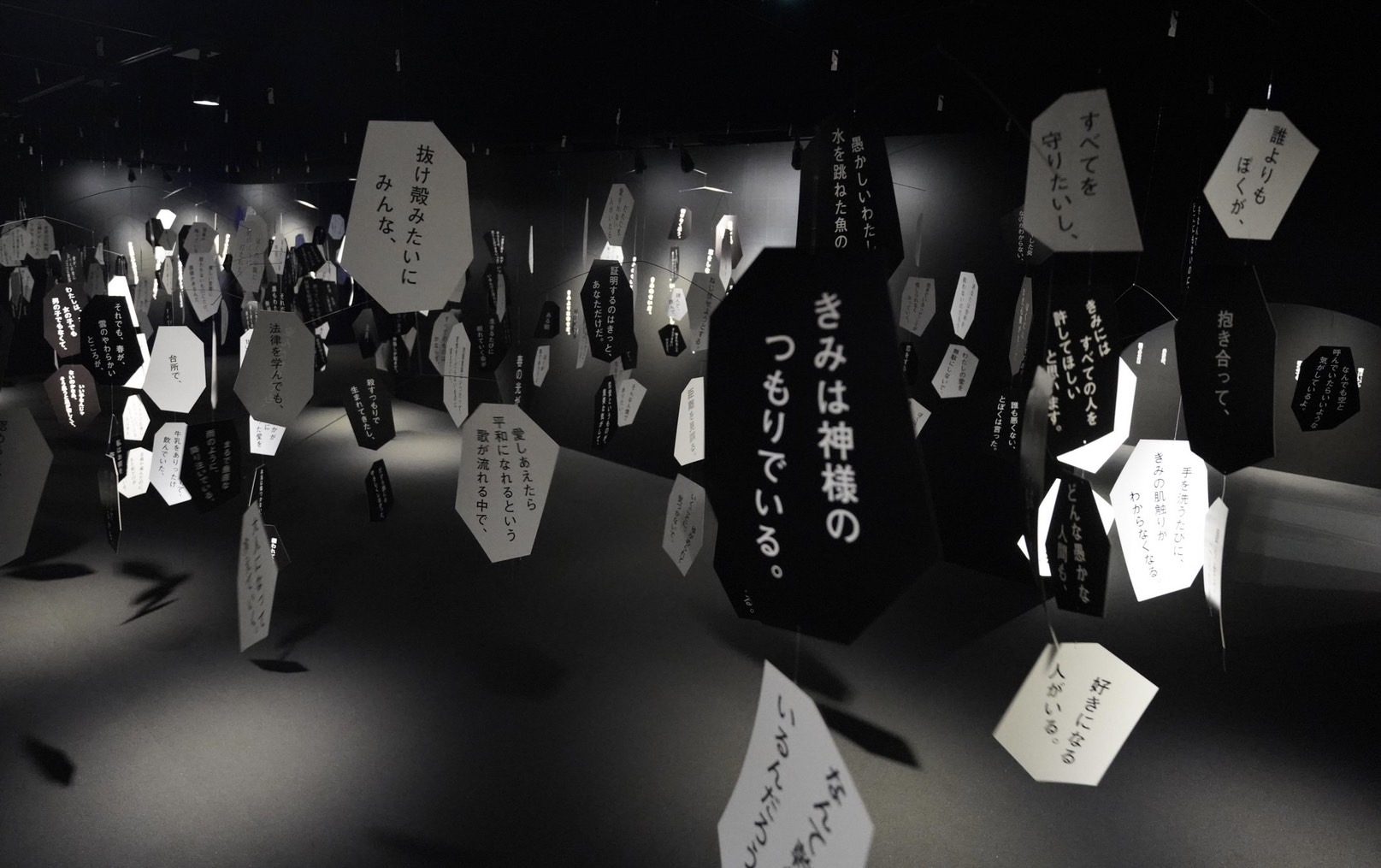

今回会場となったHEP HALLはもとの壁面が黒く、それを活かした空間となっている。「これまでの展示会場は白い壁でしたが、黒い壁になったのが大きな変化。照明もかなり落としているので、没入感は以前よりあると思います。壁や床の詩は全て最果さんの書き下ろしです」(佐々木)。黒い壁面に白い文字で並ぶ詩は、目にまっすぐ飛び込んでくる。さらに奥へと進むと、この展示会の大きな見どころ、「詩になる直前の」言葉がつるされたモビール群を歩き回るインスタレーションが展開する。

言葉の破片をイメージしたという、ランダムな形の無数のモビールは風にゆらゆらと揺れ、裏表と回転し、瞬間瞬間で違った言葉を見せる。「その都度文章が組み合わさり、詩が出来上がっては消えていく(佐々木)」モビールは、予想以上に眼前に迫ってきたり、スッと頭の後ろをかすめていったりするので、妙なドキドキ感も。挑発的な言葉、温もりや愛を感じる言葉、今を意識した言葉…。それらをどのようにキャッチするかは自分次第。宝探しのような時間はあっという間に過ぎていく。一番奥には初の試みだという青く発光する詩も展開し、やはり銀河に言葉が浮かんでいるような印象を受けた。

また別のブースには、頭上の円筒の内側に詩が記された「ループする詩」が。「どこから読んでもOKで、詩の始まりと終わりが異なる永遠に終わらない詩。身体を回転して読む、というのも空間ならではの表現です」と佐々木は語る。さらに実際最果が使っていたというスマートフォンに、詩が書き込まれる詩作の様子を映し出した「詩っぴつ中」や、アクリルを切り抜いてつなげた詩のオブジェ「詩の存在」、既刊の本も含む背表紙のタイトルを順に読むと一篇の詩になっている「詩ょ棚」、耳元で詩を囁かれているような錯覚に陥る「座れる詩」など。遊び心のある、趣向を凝らした“言葉との出会い”が用意されている。

「言葉で空間をどう見せるか、ということから始まり、最果さんとディスカッションしながら作っていった」と佐々木が語る最果タヒ展。さまざまな温度を感じさせる繊細な言葉が、まるで生き物のように自由に躍動し、読み手の世界で無限に広がる――そんな時間をぜひ味わってほしい。

取材・文 小野寺亜紀